前言

大学分几类?国内多按院校开设的专业情况来划分,大抵可分为理工类、师范类、艺术类、体育类、医药类、农业类、军事类、政法类、语言类、财经类、民族类等。此外,还有综合性大学。

但腾讯前副总裁吴军认为,大学不外乎就两种,“纽曼系”与“洪堡系”。

纽曼系

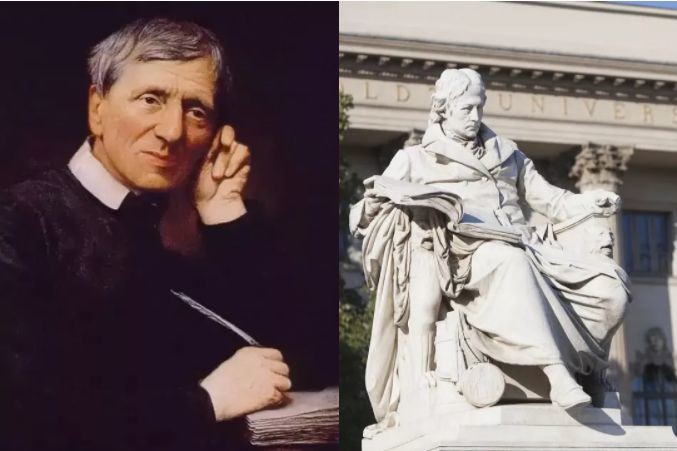

“纽曼系”(纽曼教育理念)的提出要追溯到一位英国的牛津教育家——约翰·纽曼。其曾在自己著作的《大学的理念》一书中指出,牛津大学几百年来的办学精髓在于以培育有能力服务社会的人才为目的,而不是流水线式的一张张派出经过官方认证的文凭,即坚持素质教育为本。

纽曼·约翰

在当时英国工业革命的大背景下,社会对“技、管、商”三类人才的需求非常大;年轻人也以习得一技之长,求得更好的职位,获得更好的收入为目标;致使英国的教育环境处于一个较为浮躁的状态。约翰·纽曼摒弃这种缺乏广度,知识面狭窄的教育理念,在他看来,纯粹的技术学习是不完整的高等教育,是对个人发展的束缚;所谓大学教育应该是一群年轻人聚在一块,学习生活知识,提高品德修养,培养商业信用,提高是非的判断力及生活品味,以及学习如何为社会贡献自己的价值,即大行之道(Universal Knowledge)。

大行之道

在纽曼教育理念下,所谓大行之道的关键字便是“广”,主张以学为主,给予学生充分的自由。

·”广“表现在知识面上,开设人文艺术、数学、自然科学、修辞学、甚至神学方向的大学课程。

·“以学为主”则鼓励学生自主学习,自我探索,自发性的寻找感兴趣的领域,而不是被动的汲取知识。

·“充分的自由”即选课自由,专业变更自由,学位研修数量自由。

总的来说,大行之道就是我们国内所普遍认知的通才教育。

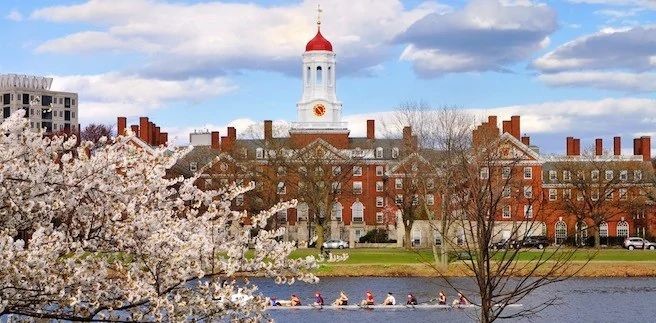

以在19世纪中期率先加入“纽曼系”队列的哈佛大学为例,全校本科生6000多人,却开办了超过6000门课程,外加与麻省理工学院合作(两校学生可互选对方院校开办的课程),覆盖知识领域之广足以满足每一位学生的选课需求。你想得到的和想不到的哈佛TA都有。

哈佛校园一角

数量惊人的课程相对应的是给予绝对的选课自由和专业选择自由,新生入学后不划分专业和院系,给予充分的空间和时间自由探索。即便学生到了研究生阶段想要换专业,得益于在本科时期自由选课模式中广阔的知识涉猎和学习,哪怕是跨学科也并不会显得很外行,而能快速适应。

在美国,诸如哈佛、斯坦福、麻省理工、普林斯顿、芝加哥、耶鲁等一流院校都采取了自由选课的教学模式。像是常青藤中的布朗大学更是在遵循通才教育理念的基础上,为每一位本科生设计专属的课程计划,真正把“DIY教学”(因材施教)做到极致。以至于把这么一所既没有商学院、法学院,也没有文理学院的大学硬生生的推进了美国高校的TOP20。

布朗大学校园一角

洪堡系

相对的,与“纽曼系”形成对比的便是由德国外交家威廉·冯·洪堡提出的“洪堡系”(洪堡教育理念),即专才教育。

专才教育,顾名思义是以职业化培养为主要目的的教学模式。

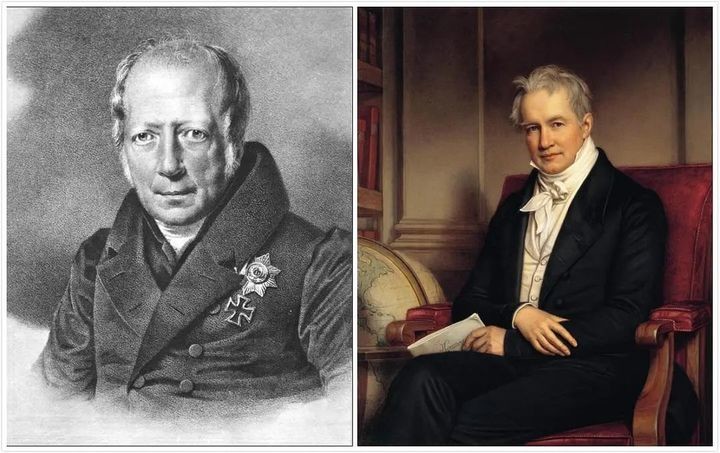

威廉·洪堡在柏林洪堡大学任职期间首先提出“研究教学合一”的办学主张,要求学生在完成学业后能对某一个专业有较为精深的了解。在当时正值德意志四分五裂的时代背景下,威廉·洪堡凭借其推行的洪堡教育理念,为社会输送了大批的高尖人才,让昔日的普鲁士从弱国一跃跻身欧洲强国队列,并成功统一了德意志地区(德国前身)。

威廉·洪堡去世后,他的弟弟亚历山大·洪堡接过了衣钵,将洪堡教育理念贯彻到底。在洪堡教育体系的严格执行下,职业化培养、技能教育成了普鲁士高等教育的中心任务,所有的教学都围绕“推动国家工业发展”和“让社会进步”展开。欧洲各国在见证了普鲁士和后来的德国的崛起后纷纷效仿,引进洪堡教育理念,并沿用至今。

左为威廉·洪堡,右为亚历山大·洪堡

美国的理工科教育就源自于那个时期,如今在麻省理工学院、加州理工学院的办学理念上都能看到很深的“洪堡系”的影子。

纵观历史发展,洪堡教育理念的流行都是各国大力推动工业发展所催生的结果。

无论是19世纪下半叶美国的工业革命,还是苏联十月革命后的快速工业化,乃至新中国成立后为满足经济恢复和发展的需要所做的教育体系调整,无不将洪堡教育理念作为主要的教育策略。

如今国内的大学基本都是“洪堡系”的忠实追随者。虽然洪堡教育理念在传播至中国的过程中被过于片面的理解和采用,但也依旧掩盖不住它被时代潮流所赋予的光环。当然,更多是洪堡教育理念所具备的实用性强,执行效果显著的特性所促成的。

纽曼系VS洪堡系,孰高孰劣?

要论“纽曼系”(通才教育)和“洪堡系”(专才教育)最直观的区别便是:

专才教育更利于就业。

但要论那种教育方式更好,却很难有定论。

专才教育体系下更易培养科学家、技术工程师、医生这类执行层面的人才;而通才教育则更多的是培养领袖及实业家,因这类人需要具备广阔的视野。可以说专才教育满足社会工业发展的需要,更立足于当下;通才教育则注重培养人文素质,顺应一个组织、机构,乃至一个国家开拓新发展方向及制定战略的人才需求,更多立足于未来。而当下与未来,同样重要。

图片来自网络

那为何不取二者之长,将两种教育理念进行结合呢?

一是时间问题,按一般本科4年的教学时间来算,一个学生既要在“德智体美劳”上全面发展,又要在某个专业做到精通,显然是不现实的。时间太短,能力要求太高。这样的教学模式会筛掉绝大部分人,并不具备普适性。

其次是成本问题,一个院校既要做到学科齐全,又要做到在每个学科上都具备较强的科研水平,且还要兼顾学生的教学质量,那办学难度无疑是非常高的,而绝大部分学校都不具备这样的条件。就目前来看,只有哈佛、斯坦福这样的顶尖学府才具备这样的办学实力,并能在通才教育和专才教育上做到较好的平衡。相对的,更多的院校能做到的则是以专才培养为主,再辅以基本的素质教育。

其实通才教育及专才教育都各有其局限性,专才教育无法对人才进行全面培养,而通才教育则不一定适合所有人。“专科生”比尔盖茨、“问题青年”奥本海默(原子弹之父)都在用他们的实际行动否定了通才教育的实用性,即对通才教育丝毫不感冒甚至是蔑视。天才本全能,怪才则“偏科”。

因材施教才是亘古不变的命题,适合往往更重要。

参考

[1]吴军:大学之路 陪女儿在美国选大学